“思政课的本质就是讲道理”,如何将课程讲深、讲透、讲活一直是思政课教学的重中之重。在全国上下深入学习贯彻党的二十大精神、全党扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育之际,我院思政教师紧抓学校“牢记嘱托践使命 行走中原看巨变”暑期大思政实践活动,积极参与、主动作为,通过身临其境的触碰与感悟,深刻领会“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”红旗渠精神的实质内涵,让历久弥新的红旗渠精神在新时代征程中闪耀更加璀璨的时代光芒。

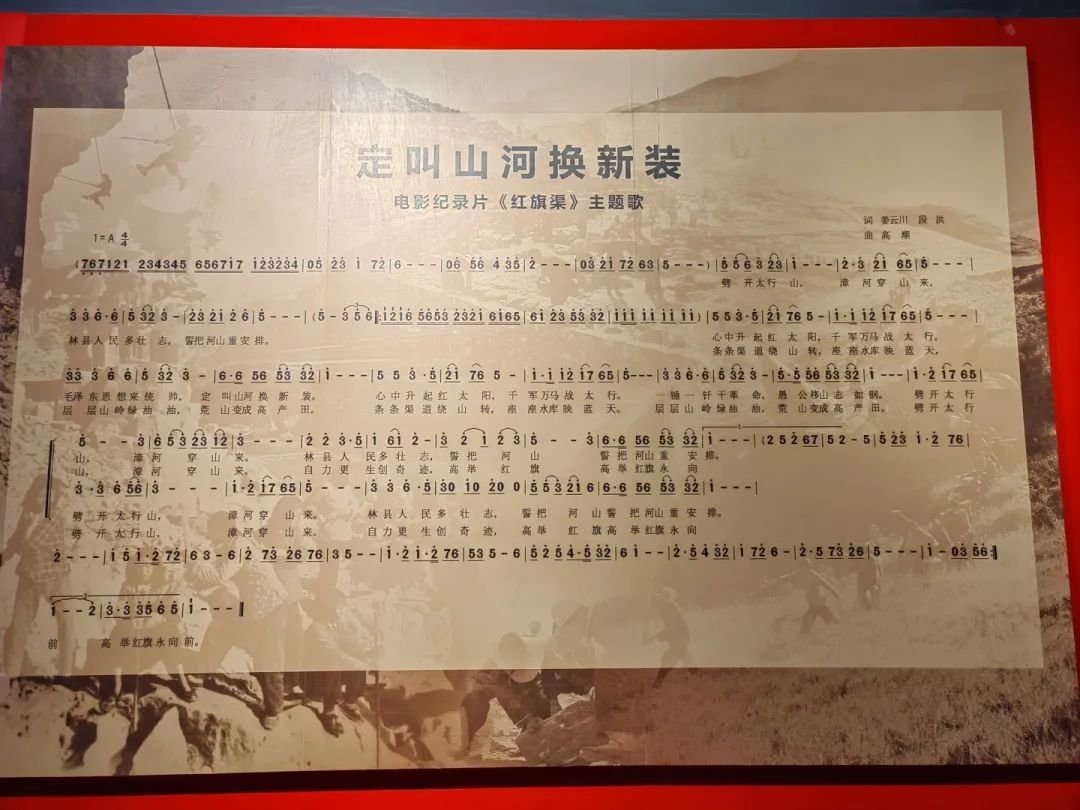

红旗漫卷太行,人人斗志昂扬。“劈开太行山,漳河穿山来。林县人民多壮志,誓把河山重安排……”电影纪录片《红旗渠》主题歌还萦绕在耳边;“我们可以坐着等老天爷的恩赐,这样我们的乌纱帽肯定保住了,却战胜不了灾害,遭殃的是人民群众。”杨贵书记心系人民群众的话语还是那么掷地有声;“蓝天白云做棉被,大地荒草当绒毡。高山为我放岗哨,漳河流水催我眠!”林县百姓的铮铮誓言响彻太行。

红旗渠是20世纪60年代林县人民在干旱缺水、条件极其艰难的环境下,从太行山腰修建的引漳入林工程。该工程于1960年2月动工,至1969年7月支渠配套工程全面完工,历时十余年。它以浊漳河为源,在山西省境内的平顺县石城镇侯壁段下设坝截流,将漳河水引入林州,全长1500余公里。在极其恶劣的施工条件下,10万林县儿女在当时的县委书记杨贵同志的带领下,发扬自力更生、艰苦创业的精神,克服重重困难,奋战于太行山的悬崖绝壁之上、险滩峡谷之中,逢山凿洞、遇沟架桥,共削平了1250座山头,架设了151座渡槽,开凿了211个隧洞,修建各种建筑物12408座,挖砌土石达2225万立方米。红旗渠工程是引、蓄、提、灌、排、电相结合的大型水利工程,被世人称之为“人工天河”,在国际上被誉为“世界第八大奇迹”。

红旗渠纪念碑庄严矗立,似乎在无声地诉说着当年林县人民十年如一日、一钎一镐在悬崖峭壁上开凿红旗渠的忘我奋斗精神。2022年10月28日,习近平总书记在河南安阳考察时强调,“红旗渠精神同延安精神是一脉相承的,是中华民族不可磨灭的历史记忆,永远震撼人心。”既继承和发扬了中华民族勤劳坚韧的优良传统,又体现了当代中国人的理想信念和不懈追求。如何培养年轻一代的“红旗渠精神”成为新时代必须深入思考和回答的一个紧迫课题。

红旗渠是中国共产党领导人民进行革命、建设和改革的一个重要标志,它的建设过程中,充满了艰辛和困难。通过触摸这些历史,可以让学生了解到勤劳和创新的重要性,激发他们的学习热情和创新精神。

红旗渠的建设过程中,需要大量的人力、物力和财力,更需要各方面的支持和协作。在思政课教学中,通过引入这些元素可以培养学生的团结和合作精神。

红旗渠的建设过程中,需要大量的技术和创新,需要不断的实践和探索。在思政课教学中,通过引入这些元素来培养学生的创新精神和实践能力。

通过红旗渠的历史背景、建设过程和成果,分析红旗渠的精神内涵和价值;通过红旗渠的成功案例,分析其成功经验和启示,引导学生探讨如何运用红旗渠的精神和经验;通过对红旗渠进行实践体验和感受,深入了解红旗渠的建设和精神……

红旗渠精神蕴含着丰富的思政元素,对于拓宽思政课教学的宽度、提升思政课教学的温度以及挖掘思政课教学的深度,有着极大的促进意义。我们要在进一步传承和弘扬红色文化的同时,把青年大学生培养成为有责任、有情怀、有担当的社会主义事业合格建设者和接班人。

此次实践活动中,教师们在行走中思考,在思考中成长,对于提升思政课的内涵建设有着极大的促进意义。沿着总书记的足迹,在行走的思政课中传承血脉、汲取营养,将思政小课堂融入社会大课堂,在社会实践中增长才干、以行促效,沉浸式领略红旗渠精神的实质内涵,进一步激励广大思政教师在工作中自觉弘扬和传承红旗渠精神,树立为党育人、为国育才的坚定理想信念,在行动中坚定责任担当。